Carie du blé

La carie commune du blé est une maladie du blé, du petit et du grand épeautre. Provoquée par deux espèces de champignon (Tilletia caries et Tilletia foetida) à très fort pouvoir de propagation, elle peut causer des dégâts désastreux, si le risque n’est pas maitrisé avec attention. En 2025, de nombreuses récoltes de blé ont été touchées par la carie. Des leviers de gestion, ainsi que des moyens de surveillance et de lutte simples existent en agriculture biologique (AB). Ceux-ci permettent de surveiller la présence du champignon, dans l’objectif de réduire sa présence à un « bruit de fond ».

Sur ces pages, vous trouverez des informations pour comprendre le cycle de cette maladie, ainsi que les principaux leviers de gestion en AB : les mesures agronomiques, les analyses des semences et les traitements préventifs des semences.

Les conséquences de la carie commune du blé en termes économiques peuvent être désastreuses pour les productrices et producteurs. Une partie des grains sont perdus, puisque l’intérieur du grain est remplacé par une masse de spores (grains dits « cariés », ou « balles sporifères »). Outre cette perte de rendement, la qualité de la récolte est atteinte. Une odeur de poisson pourri se dégage souvent lorsque les balles sporifères éclatent, ce qui impacte la qualité de la farine et peut la rendre impropre à la consommation.

Dans la filière des semences certifiées, la carie est surveillée de près et des normes strictes sont appliquées, car la semence est le principal vecteur de la maladie. Le blé tendre est concerné, mais également ses apparentés, à des degrés divers : épeautre, engrain, blé dur, triticale.

Les risques liés à la carie

- Jusqu’à 30 et 40% de perte de rendement

- Odeur fétide de “poisson pourri”, qui peut rendre la récolte invendable

- Contamination du sol

L’odeur fétide affecte également l’appétence pour l’alimentation des animaux. Il n’y a pas d’effet toxique de la carie connu sur l’être humain aux doses qu’il peut ingérer.

Le cycle de la carie commune

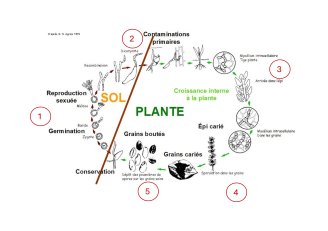

La carie commune est une maladie fongique provoquée par 2 espèces, Tilletia caries et Tilletia foetida. Elles suivent le même cycle de développement et provoquent les mêmes symptômes sur les végétaux. Le schéma ci-dessous montre le cycle de la maladie. De comprendre ce cycle et d’identifier ses étapes cruciales permet de mieux comprendre le fonctionnement des leviers de gestion proposés.

Crédits : Arvalis, d’après N. Agrios, 1978.

- Les spores de carie présentes à la surface des grains dits « boutés » sont la principale source d’infection. Des spores présentes dans le sol peuvent également infecter les grains qui y germent.

- Un mycélium se développe à partir de ces spores. Il pousse pendant que les graines de blé germent et pénètre dans la plantule par les ouvertures créées lors de la germination. La pénétration du pathogène dans la plantule a lieu entre le stade de la germination et le stade 2 feuilles. On peut imaginer ce processus comme une course entre la plantule et le champignon : les conditions favorables à la levée et le développement précoce de la céréale sont défavorables à la maladie. Une fois le stade 3 feuilles atteint, il n’y a plus de risque d’infection.

- Une fois la plantule infectée, le mycélium du champignon se développe de manière intercellulaire à l’intérieur de la tige, pour atteindre l’épi. Aucun moyen de lutte connu à ce jour ne permet d’arrêter le développement du champignon à ce stade.

- Dans les épis atteints, le champignon sporule et forme une masse de spores qui remplace les grains. Cette masse de spores est enveloppé par le tégument, formant ce qu’on appelle des « balles sporifères » ou plus communément « grains cariés ».

- A maturité de la céréale, les balles sporifères éclatent par temps sec, et notamment lors du battage. Les spores se propagent dans l’environnement. Elles tombent au sol, enrobent les grains qui étaient initialement sains (formant des grains dits « boutés » et s’envolent avec le vent. Ainsi, la source d’infection est constituée pour la campagne suivante, à partir de grains boutés et de spores conservées dans le sol. La conservation dans le sol dépend du travail du sol, mais peut durer plusieurs années.

Autres espèces de carie

D’autres espèces de carie, affectant le blé, sont fréquentes dans le monde, mais pas en France. La carie naine (Tilletia controversa) provoque une nanification du blé dans des zones de montagne, en plus de symptômes similaires à ceux de la carie commune. Elle est courante dans les Alpes en Suisse et Autriche, par exemple. Elle n’est cependant pas répandue en France, même en altitude.

La carie de Karnal (T. indica) est principalement présente en Inde et ses pays voisins, en Amérique du Nord et en Afrique du Sud. Elle est classée organisme de quarantaine en Union Européenne. Cela signifie qu’elle est actuellement absente du territoire, et que le contrôle des lots de semences importés est obligatoire.

L’ITAB s’implique depuis bientôt 20 ans pour une gestion sereine de la carie commune en AB

Au cours du projet européen LIVESEED (2017-2022), l'ITAB a coordonné la mise en commun de connaissances et expériences des partenaires en matière de gestion de la carie en AB. Des fiches techniques et cette page web sont issus de ce travail de capitalisation. Sur cette période, l'ITAB a également créé et animé des ateliers sur le sujet avec des groupes travaillant avec des semences paysannes de céréales.

Ce travail se poursuit actuellement dans le projet LIVESEEDING (2022-2026) : l’enjeu de LIVESEEDING est de promouvoir le développement des semences et de la sélection variétale biologiques, pour une transition vers des systèmes alimentaires locaux plus durables. Il fournit des preuves scientifiques et de bonnes pratiques pour aider à atteindre l'objectif de 100 % de semences biologiques dans l’agriculture biologique d'ici 2036 !

L’engagement de l’ITAB pour co-contruire une stratégie de gestion de la carie en agriculture biologique précède ces 2 projets européens. L’Institut a coordonné dès 2007 un programme de lutte contre la carie, soutenu financièrement par l’Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC), dans un contexte ou la carie commune prenait rapidement de l’ampleur en agriculture biologique. Il a été suivi par un programme de recherche de 3 ans financé par les contrats de branche de la DGAL (Ministère de l'agriculture), intitulé « Agir rapidement pour contenir la carie commune Tilletia caries ou Tilletia foetida ». Le programme comportait plusieurs niveaux d’actions allant de la communication auprès des agriculteurs à des essais au champ pour expérimenter des traitements des semences, en passant par une étude des tolérances variétales et la constitution d’un observatoire national temporaire dédié. L’objectif était de construire une stratégie de lutte à l’échelle nationale. Le cahier technique de 2008 et les actes de la Journée Technique de 2012 téléchargeables ci-dessous sont issus de ces 1ers programmes.

Télécharger les livrables liés à la thématique

Remerciements

Nous remercions les agriculteurs, chercheurs, conseillers, sélectionneurs et techniciens qui ont contribué leurs connaissance et expérience à la réalisation de cette page web.

Parmi eux : A. Borgen, H. Brun, J. Gombert, P. Massot, G. Michaut, G. Orgeur et E. Renard.