Les leviers de gestion de la carie du blé

Dans des systèmes en agriculture biologique, la prévention et l’observation sont essentielles pour produire des cultures saines. Une rotation diversifiée constitue la base pour prévenir les maladies des plantes. En observant ses cultures à intervalles réguliers, on peut anticiper certains problèmes ou du moins agir à temps pour limiter les dégâts.

Rotation

Une rotation diversifiée est un principe de base pour assurer la santé et prévenir les maladies des plantes en agriculture biologique. Plus les cultures de céréales sensibles seront rapprochées dans la rotation, plus le risque de carie sera élevé.

Semences saines

La semence étant le principal vecteur de la carie commune, il est essentiel de veiller à l’état sanitaire des semences.

Pour la semence certifiée non-traitée, le seuil de contamination réglementaire en France est de 0 spore/gramme dans un échantillon de 1000 graines. Des dérogations à ce seuil peuvent être données certaines années.

Pour les semences fermières nous conseillons de :

- Bien observer vos parcelles à partir de l’épiaison afin de pouvoir intervenir rapidement en cas de contamination

- Faire analyser vos semences par un laboratoire pour détecter la présence de carie, avant qu’elle ne se propage dans les semences et sols.

- Réaliser un traitement préventif des semences tous les ans ou en fonction de l’analyse du lot en question

Repartir sur de la semence indemne (semence certifiée ou résultat d’analyse négatif) lorsque la situation sanitaire devient trop difficile à gérer. Cette dernière option est peu applicable dans le cas des semences paysannes*, lorsque l’objectif est de maintenir une population de blé adaptée localement. Dans ce cas, il peut valoir la peine de réduire le taux de carie par un traitement mécanique – voir le rapport d’expérimentation à ce sujet.

*Semences paysannes : il s’agit de variétés-population sélectionnées, multipliées et produites à la ferme. Gérées en individuel ou en collectif, elles sont un moyen d’aller vers plus d’autonomie et de souveraineté semencière. L’objectif est généralement de multiplier une population au sein d’une ferme ou d’une région pour lui permettre de s’adapter progressivement aux conditions locales. L’avènement d’un épisode de carie peut s’avérer particulièrement problématique dans ce contexte, car il peut contraindre à repartir d’une semence qui n’a pas co-évolué avec la ferme en question et à recommencer un travail de sélection et d’adaptation.

Traitements préventifs

Se reporter à la page Traitement des semences

Favoriser une levée rapide

Le champignon responsable de la carie commune est capable de pénétrer dans une plantule de blé dans une fenêtre bien définie entre la germination et le stade 2 feuilles (voir rubrique : « la carie c’est quoi ? »). Il se développera ensuite dans les tissus végétaux. Favoriser une levée et un développement rapides des plantules réduit donc les possibilités pour le champignon d’infecter les plantes et de se propager. Les semis dans des conditions les plus favorables possibles à la levée réduisent le risque de carie.

Il n’est pas facile de prédire exactement ce qui favorisera une levée rapide d’un lieu et d’une année à l’autre. Certains agriculteurs pratiquent des semis précoces et/ou peu profonds.

Observation de la culture

L’observation régulière de la culture permet de détecter la carie à temps afin de prendre des mesures pour limiter les dégâts. Dans le cas de micro-parcelles (par exemple dans une collection variétale), il est possible d’éliminer les pieds cariés. Les symptômes visibles au champ sont décrits dans la rubrique « symptômes et détection ». L’observation est d’autant plus importante s’il s’agit d’une production de semences.

Choix de l’espèce et de la variété

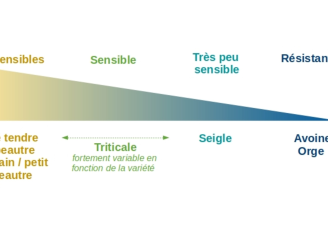

Comme le montre le schéma ci-dessous, le degré de sensibilité des céréales à la carie varie selon l’espèce, le blé tendre étant parmi les plus sensibles. Seules l’avoine et l'orge sont considérées résistantes. Sur le seigle, la carie n'a été observée que très rarement, et ce dans des conditions expérimentales. Situé entre le blé tendre et le seigle, les variétés de triticale sont plus ou moins sensibles.

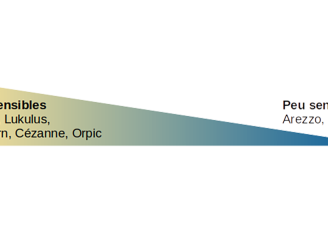

A ce jour il n’existe aucune variété de blé complètement résistante à la carie. Cependant le degré de sensibilité est connu pour certaines variétés comme le montre le schéma ci-dessous :

Travail du sol

Les spores de carie ont besoin d’oxygène et d’eau pour germer. Les sols tassés gênent donc sa germination.

Lorsque le sol d’une parcelle est contaminé, un labour profond la première année de l’infection enfouit les spores, défavorisant l’infection des plantules l’année suivante. Cependant, un autre labour profond ramènera les spores à la surface. Aussi, les spores enfouies, ne trouvant pas l’oxygène nécessaire à la germination, se conservent. L’inoculum présent dans le sol ne se dégrade donc pas.

A l’inverse, la grande majorité des spores restées en surface germent dans les 2 à 4 mois suivant la récolte d’un blé carié, à condition que le sol soit suffisamment humide. Aussi, des colemboles présents dans les premiers centimètres de sol ingèrent et détruisent des spores (Borgen, 2001). Afin de favoriser autant que possible la dégradation des spores, il peut alors être préférable de retarder le labour et de ne travailler le sol qu’au printemps qui suit la moisson pour semer une culture de printemps.

En cas de labour, il est conseillé d'attendre 5 labours avant de cultiver des céréales sensibles sur les parcelles cariées. Pour les systèmes sans labour, en l'absence de connaissances plus précises sur la biologie des spores, il semble également prudent d'attendre 5 ans pour cultiver à nouveau une céréale sensible, même si les systèmes sans labour favorisent probablement la dégradation des spores.

Récolte en dernier de parcelles touchées

Si le choix est fait de récolter une culture malgré la présence d’épis cariés, les parcelles sur lesquelles on a observé de la carie sont à récolter en dernier, après les parcelles saines afin d’éviter toute contamination. Penser ensuite à nettoyer le matériel de récolte !

Nettoyage des matériels de récolte

Les spores de carie peuvent être transmises par le matériel de récolte. Une étude danoise (Kristensen & Borgen, 2001) conclue qu’après la récolte d’un champ contaminé, il faut remplir et vider une moissonneuse batteuse 4 fois avec du grain sain pour atteindre un taux de contamination acceptable. Lorsqu’une moissonneuse a servi pour une parcelle cariée, ou qu’on ne connaît pas l’état du dernier champ récolté (matériel partagé, entrepreneur), il est préférable de d’abord moissonner les productions de grain, et les productions de semences à la fin.

Attention aussi à la propreté d’autres équipements utilisés lors de la récolte : silos, big-bags, etc.

Destruction de la récolte

Lorsqu’un lot de blé carié est récolté, l’odeur de poisson pourri dégagée peut rendre le lot impropre à la consommation, il est alors refusé en meunerie et dans l’alimentation animale. La destruction du lot évite de conserver - voire de propager - une source d’inoculum sur la ferme. La destruction des spores par la méthanisation n’est pas garantie.

Lorsqu’une contamination significative est constatée au champ, la destruction sur pied est parfois préférable afin d’éviter la dissémination des spores au battage : malgré la perturbation pour le fonctionnement du sol, le brûlage sur pied (qui nécessite une autorisation préfectorale) peut alors être envisagé (précédé d’un fauchage s’il provoque peu de poussière et donc de dissémination des spores). Il est également possible de broyer la culture sur place, sachant que dans tous les cas la parcelle doit être considérée comme infectée. Dans ce cas, éviter les jours de vent limite la propagation des spores.

Au moins 5 ans avant de recultiver une céréale sensible

Lorsque la carie est apparue dans une parcelle, on peut considérer que le sol est contaminé. La persistance des spores dans le sol dépend fortement des conditions dans le sol. Une survie de plus de 10 ans a été observée en conditions expérimentales (Johnson, 1990), mais en conditions pratiques il est généralement conseillé d’attendre 5 ans pour resemer une céréale sensible (blés, petits et grands épeautres, triticales).